目次

邪馬台国より前にある「定点」としての奴国

邪馬台国論争は、どうしても卑弥呼の時代に焦点が集まりがちです。しかし河村哲夫『日本古代通史 第一巻 奴国の時代』が強調するのは、邪馬台国の前史としての「奴国」を解明しなければ、日本列島の古代国家形成は見えてこないという立場です。なぜなら、奴国は中国正史に明確に記録され、さらに考古資料として金印が現存し、文献と遺物が一致する稀有な基準点を提供するからです。

著者は、古代の「国」を現代の国家の概念で捉える誤りを戒めつつ、北部九州の複数のクニが一定のネットワークを形成し、その中心が博多湾岸から那珂川・御笠川流域へ広がる福岡平野にあったことを描きます。邪馬台国を論じる前に、まず「倭が中国にどう認知されたのか」「倭の中で誰が代表者たり得たのか」を確かめよ、という姿勢が本書全体の背骨になっています。

卑弥呼の鏡をめぐる現実的な問い

第一部「卑弥呼の鏡」は、『魏志倭人伝』の「銅鏡百枚」から出発します。ここで著者は、北部九州から圧倒的に多く出土する後漢鏡の分布に注目し、邪馬台国九州説を支える物的な厚みを確認します。一方で、かつて近畿説の柱として扱われた三角縁神獣鏡については、中国本土から出ないこと、意匠や金属分析の問題、出土数が「百枚」を大きく超えることなど、近年積み上がった指摘を踏まえ、卑弥呼の下賜鏡とみる見解が後退している現状を整理します。

本書の面白さは、単に否定して終わるのではなく、では「卑弥呼にふさわしい鏡」とは何かを、文献・規格・出土状況の三方向から詰めようとする点にあります。

日田出土鉄鏡と「9寸」という規格

議論の中心に据えられるのが、大分県日田市出土とされる金銀錯嵌珠龍紋鉄鏡です。著者は、曹操墓とされる「曹操高陵」出土鉄鏡との類似が学術交流の場で指摘されたことを起点に、日田の鉄鏡を「うさんくさい逸品」として退けてきた見方に対して、再検討の必要性を押し出します。

ここで鍵となるのが直径約21センチという寸法です。魏晋期の尺を前提にすると、これは9寸に相当し、中国側の文献に見える階層別の鏡規格とも接続し得る。さらに日中で同規格の夔鳳鏡、長宜子孫銘の系統が複数確認できることから、日田鏡が中国産である可能性、そして王宮級の威信財として公式ルートで伝来した可能性が論じられます。卑弥呼への下賜品か、別ルートの入手かは断定されませんが、少なくとも九州説を補強する物証として無視できない段階に来た、というのが本書の到達点です。

日田と飛騨がつながるとき、地名は歴史になる

後半で意外性を放つのが、岐阜県高山周辺に伝わる鉄鏡の問題です。こちらも直径約21センチの9寸で、同系統の夔鳳鏡とみられる。著者は、なぜ飛騨の地に中国鏡があるのかを、単純な「中国から直接来た」で済ませず、九州から近畿へ移動した勢力や豪族の動きと結びつけて解釈します。

さらに「日田」と「飛騨」という音と位置づけを重ね、王権の中心から見た東方の前進基地、すなわち日の出の方向を示す地名群として整理します。日田、飛騨、常陸、日高見、日高という連鎖は、地名を単なる言葉遊びに落とさず、政治的空間認識の痕跡として読もうとする試みです。

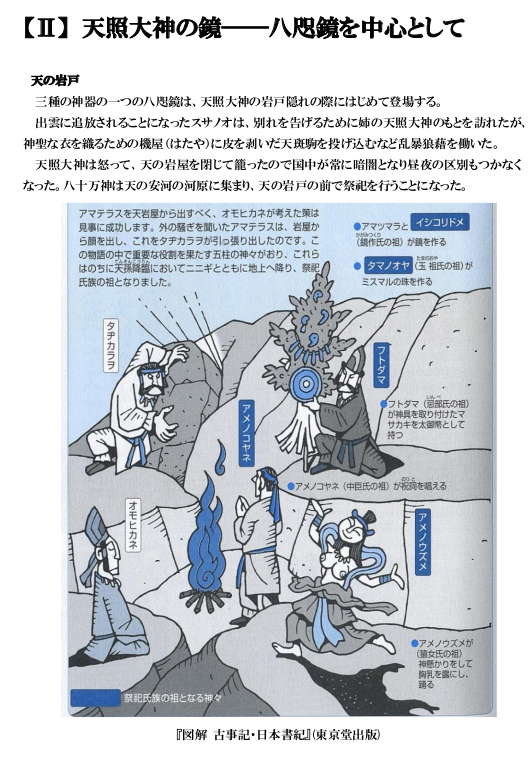

天照大神の鏡と平原遺跡

「天照大神の鏡」は、八咫鏡伝承を単なる神話として放置せず、鏡作り集団や形代の製作、伊勢への遷座といった記紀・古語拾遺の記述を整理したうえで、考古資料としての平原遺跡の巨大鏡へ接続します。直径46.5センチ級の大型内行花文鏡が、鏡箱の寸法伝承と整合し得る点、さらに「咫」という単位や円周計算の発想から、鏡が威信財にとどまらず測定や方位といった多用途を持った可能性まで論じられます。

著者は、卑弥呼の鏡と天照大神の鏡を並走させることで、天照大神と卑弥呼の関係を再考する余地を提示します。魏志倭人伝に偏った片肺飛行ではなく、日本側の文献・伝承も加えた両肺飛行へ。ここに本書の狙いがあります。邪馬台国を一発で決める答えを求める読者には回り道に見えるかもしれませんが、むしろ基準点としての奴国を据え、鏡という具体物から古代の権力と交流圏を組み直そうとする姿勢こそが、本巻の読みどころだと思います。

『新唐書』日本伝が示す「倭国起源」認識と、その重み

日本は、古の倭の奴国なり。その王の姓は阿毎(あめ)氏、自ら言う、初主は天御中主(あめのみなかぬし)と号し、彦瀲(ひこなぎさ)に至る迄およそ32世、皆、尊(みこと)をもって号となし、筑紫城(ちくしじょう)に居す。彦瀲の子、神武立ち、改めて天皇を以って号となし、治を大和州(やまとしゅう)に移す。

『新唐書(1060年完成)』

『新唐書』日本伝から読み取れる要点は、次の4点に集約できる。

- 日本のルーツは「古の倭の奴」(=奴国)であるという認識

- 倭国の初代の主(初主)は「天御中主」であるという認識

- 九州の「筑紫城」を拠点としていたという認識

- 神武天皇が九州から「大和州に徒(うつ)した」という認識

重要なのは、これらがいまから約1000年前に、しかも中国の国史の中に「整理された認識」として記されている点である。

日本側で邪馬台国論争が本格化するよりはるか以前に、中国側は「筑紫(九州)を舞台とする連続した歴史像」をすでに持っていたことになる。

卑弥呼が省かれている点は不自然にも見えるが、逆に言えば、「奴国~神武」までが筑紫(九州)にいることを前提として叙述が組まれている以上、邪馬台国もまた(少なくとも中国側の理解としては)九州圏に置かれていた、という帰結が導かれる。

高天原の神々 『古事記』冒頭が語る「天御中主神」を中心に

『古事記』冒頭(いわゆる天地開闢の段)から読み取れる骨格は次の通りである。

- 高天原の初代の神は「天御中主神」

- 神々の故郷は「高天原」

- 天御中主神からイザナギ(伊耶那岐神)までの系譜が継承されている

さらに、イザナギから天照大神が生まれるため、天照大神(=天皇家の祖神)はこの系譜の中に位置づけられる。

そして、神武天皇が東遷して大和朝廷を築くという流れは、『古事記』『日本書紀』に共通する「大筋」である。

『新唐書』と『古事記』の“相互補完”――日中文献のパラレル構造

ここで注目すべきは、『新唐書』と『古事記』が、別々の体系を語りながら、核心部分で“噛み合ってしまう”ように見える点である。整理すると次のようになる。

- 『新唐書』:日本(倭国)のルーツ=倭の奴

- 『古事記』:神々のルーツ=高天原

- 『新唐書』:初主=天御中主(初代の王)

- 『古事記』:初代の神=天御中主神

この対応関係を採るならば、次の仮説が強く要請される。

「高天原」=「奴国」(本来の高天原は奴国である)

「天御中主(神)」=「倭の奴の国王」(奴国王の伝承が神名化した)

ここに、創刊号で述べた「天照大神=卑弥呼」仮説と同型の発想が接続される。

すなわち、

- 「卑弥呼の鏡」↔「天照大神の鏡」

- 「邪馬台国前史としての奴国」↔「高天原の神々」

という形で、中国文献偏重の片肺飛行から、日中双方を使う両肺飛行へ転換し得る、という見通しが立つ。

「中=奴=那珂」仮説――音韻と地名が示す連続性

仮説をさらに押し進める鍵として提示されるのが、音韻と地名の連動である。

- 「中」と「奴」は、(漢代の上古音において)同系統の音(例:nag系)で説明できる可能性

- 福岡平野の地名:那珂川/那の津/那珂八幡など

- これらの「那珂」が、「奴」あるいは「中」の記憶を残す可能性

この見立てを採ると、結論は次のように総括される。

日本古代史は、「天御中主=倭の奴の国王」から始まっている可能性がある。

『邪馬台国100問勝負』が先に示した直観――「天之御中主=倭の奴国王」

約25年前に出会った『邪馬台国100問勝負』(出窓社)は、安本美典説を踏まえつつも、軽妙な筆致で諸説を揶揄・論破する“痛快本”として回想される。

その第11問で提示されるのが、

- 「天之御中主=アメ一族の那珂の主=倭の奴の国王」

という結論である(論証は省かれ、直観的に提示される)。

今回、『新唐書』と『古事記』の比較によって同様の結論に至った、という流れは、直観と文献比較の合流として位置づけられる。

神々の系譜比較――『古事記』『日本書紀』『先代旧事本紀』の“ズレ”が意味するもの

『古事記』の基本構造

- 「別天津神」:天御中主神から天常立神まで(造化三神を含む)

- 「神世七代」:国常立神からイザナギ・イザナミまで(独神+男女ペア神)

この整理は一見美しいが、

タカミムスビ(高御産巣日神)の位置が不自然ではないか、という問題提起がなされる。

(天照大神の子・天忍穂耳命がタカミムスビの娘と婚姻するため、世代配置が合いにくい。)

『先代旧事本紀』が示す“並列構造”

『先代旧事本紀』では、「神世七代」と「別天津神」が並列の別系統として見える。

これにより、タカミムスビの「座り心地」が良くなり、

- 「神世七代」=本流(王統に近い)

- 「別天津神」=分岐した支族(新天地へ移った系統)

という見立てが可能になる。

「バラバラであること」自体が、伝承の古さを示す

約700年にも及ぶ口伝・氏族伝承の分岐・変容を経れば、系譜が乱れるのは自然である。むしろ、机上で統一的に作るなら、こんなに複数の矛盾系譜を並べる必要がない。「系譜がバラバラであること」は、古い伝承が混在している傍証になり得る。

『日本書紀』のトップ「国常立尊」――「倭国王の師升(107年)」対応仮説

『新唐書』が「天御中主=初主(奴国王)」を位置づける一方、

中国側の次の公式記録は、永初元(107)年の

- 倭国王の師升(生口160人を献じる)

である。ここで提示される推論は次の通り。

- 『古事記』は(神名は別として)天御中主から国常立尊直前までを「5代」に整理

- 安本美典の平均在位10年を当てると 5代×10年=50年

- 57年(奴国王)→107年(師升)までの間隔と一致する

- したがって、『日本書紀』でトップに置かれた国常立尊=師升である可能性がある

つまり、『古事記』系(天御中主トップ)と、『日本書紀』系(国常立尊トップ)の差は、「どの“記憶”を最重要として残したか」の差として説明され得る。

日本古代通史第一巻の到達点――「仮説」を積み上げる方法

本書の要点は大きく二段階で整理される。

第一段階:邪馬台国前史としての奴国

- 倭人の活動領域が北部九州に限らず、朝鮮半島南部にも及ぶ可能性

- 『新唐書』の認識:

- ルーツ=倭の奴

- 初主=天御中主

- 拠点=筑紫城(九州)

- 神武東遷=九州→大和

- これらにより、邪馬台国を含む古代舞台が筑紫(九州)であった、という「中国側の確定像」を提示

第二段階:高天原の神々――天御中主神を中心に

- 『古事記』冒頭:天御中主神を起点とする系譜

- 『新唐書』との比較で「天御中主=奴国王」可能性を提示

- 系譜比較から「国常立尊=師升」可能性も提示

- そして、

- 「天照大神=卑弥呼」仮説

- 「天御中主=奴国王」仮説

を軸に、日中文献を“パラレル”に読んで古代史像を立ち上げる方法論を示す

結論として、本稿の「奴国の時代」シリーズは、確定ではなく 可能性(仮説) を追い、右手に日本文献、左手に中国文献を掲げて、古代史を再構成する試みである。

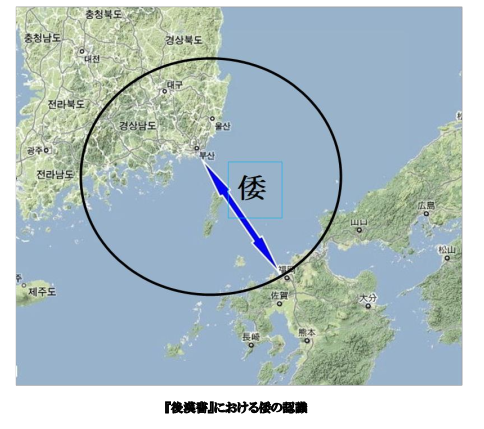

朝鮮半島南部の倭人の痕跡――中国文献の「境界接触」記述をどう読むか

『後漢書』『魏志』など複数文献は、三韓諸国と倭が

- 「南は倭と接す」

- 「(弁辰)瀆盧国は倭と界を接す」

- 「倭の北岸の狗邪韓国」

といった表現を用い、陸続きで国境を接しているような印象を与える。とりわけ狗邪韓国が、倭の北限の国であるかのように見える点が重要である。

弥生系土器の分布――「寄留・定住」と「混血集落」仮説

朝鮮半島南部から弥生式土器・弥生系土器が数百点規模で確認され、遺跡も約20に及ぶ、という整理がなされる。

ここから、

- 倭人一世(ないし強い影響下)による土器(A類)

- 擬弥生土器(B類)=混血倭人(倭人系/韓人系)の可能性

という区分仮説が提示される。

さらに、沿岸部・島嶼部に集中する点から、当時の現実として

- 税関も宿もない

- 入江に舟をつなぎ、拠点を作り滞在

- 摩擦回避のため中心地から外れた場所を選ぶ

- 往来が常態化すると居住化・家族化が進む

という「寄留→定住」の自然史が描ける、という見通しが立つ。

「渡来人説」から「双方向説」へ――日韓双方で同じ現象が起きている

戦後通説の「渡来人説」は、朝鮮→日本の一方向を強調する。しかし、本書の立場は次の認識に基づく。

- 朝鮮に倭人の痕跡が残るなら、日本に韓人の痕跡が残るのも自然

- 倭人(A)+韓人(B)=韓人(B)+倭人(A)

- どちらか一方だけを上位に置く理由はない

この観点から、糸島の支石墓などに縄文系人骨が入る問題も、

「日韓往来・婚姻・帰還」を組み込んだ物語として説明可能になる(=双方向説)。

朝鮮半島南部に「倭国があった」のか――現段階の暫定結論

弥生系遺物が多い遺跡は、倭の一国のようにも見える。

しかし、以下の理由から「領域支配」断定には慎重であるべきだ、という立場が示される。

- 『古事記』は対馬を大八洲に含めるが、朝鮮半島は国生みに入れない

- 九州の朝鮮系遺物も「領域」確定にはならない

- 分布が沿岸・島嶼中心で、寄留地・居住地として説明できる

- 中国史書は「接している」と書くが、半島内倭国の風俗描写は乏しい

ゆえに、当面は

帯方郡などの漢人が、朝鮮南岸・海上で圧倒的に活動する倭人勢を見て、

「三韓と倭が接している」と認識した可能性がある

という解釈が採られる。

まとめ

本書は、邪馬台国論争が「魏志倭人伝」一極に偏りがちな現状に対し、中国史書と日本神話・伝承を同じ俎上で突き合わせることで、古代史をもう一度“立体”として描き直そうとする試みである。

『新唐書』が示す「倭の奴」「天御中主」「筑紫城」「神武東遷」という骨格と、『古事記』冒頭の「天御中主神」「高天原」「神々の系譜」という骨格が、偶然とは思えないほど噛み合うとき、九州・筑紫を舞台とする連続史が新たな説得力を帯びて立ち上がる。

さらに、朝鮮半島南部に残る弥生系遺物や北部九州の墓制・交易・地勢を照合し、従来の“常識”を相対化しながら、「天御中主=倭の奴国王」「天照大神=卑弥呼」という大胆な仮説も、単なる思いつきではなく検討に足る論点として提示する。右手に日本文献、左手に中国文献を掲げ、考古学的事実も織り込みつつ、読者自身が「次の一手」を考えられるように道筋をつけた一冊。それが本書である。